怎么在塞衣节网上祭奠先辈呢

怎么在 塞衣节网上祭奠 先辈呢?别再觉得线上祭扫不庄重缺感情了。

它好比一个装着想念的小兜子,放咱们的手机里,不管走多远、多忙乱,只要点开它,就能跟逝世亲人聊聊天,就能体会到那份不曾消散的温暖。这份简便又诚恳的思念方法,这不正是咱们这个时代里,对亲人很好的牵念吗?

在数码技术迅猛进步的如今,塞衣节网上祭奠早已不是简单的“仪式替代”,反而是情感延续的新载体。它让生死相离的距离不再遥远,令朦胧的回忆变得清楚,让感恩的种苗在代际间悄然生长。当我们于云端为亲人燃起一盏烛,当我们于数码空间里续写亲人的故事,这份跨越时空的情感就有了永久的归处,而尊老爱亲、感恩思源的传统美德,亦将在数码时代的浪潮间,绽放出更为持久的活力。

当下拜祭已故的家属,早不是只能跑很远、腾时间去墓园那一种方式了。就以手机为例吧,表面是个通讯器具,可如今在承担怀念这事儿上,确实帮了好多忙。或许有些人会觉着,朝着手机屏幕发言、送花,缺了点传统追祭的典礼感,可我倒觉得,手机祭奠不光没让这份牵挂变淡,反倒让想念有了更灵便、更长久的安放处。

或许有人质疑,网络祭奠的“虚拟性”会削弱传统祭扫的庄重感,使情愫变得“轻飘飘的”。然而事实上,情愫的真切与否,从不取决于模样的“虚实”,而在于心中的虔敬。网络祭拜并非对传统的否定,而是在时代发展中的革新与补充--它没有舍弃“追思感念”的核心,只是用更贴合现代生活的方式,使这份情感找到新的寄托。当人们在虚拟纪念平台上用心写下对亲人的惦念,当后辈反复翻看祖辈的数字档案以汲取能量,这份情愫的厚重,丝毫不逊于烧纸焚香的传统仪式。恰恰相反,它规避了传统祭扫中可能存在的挥霍浪费、环境污染等问题,用更环保、更文明的方式,诠释着对逝去亲人的尊崇。

手机祭祖还能延续惦念,让晚辈也能记住先人。假如没有手机,等孩子再大那么一些,或许只记得爷爷是个有过存在的长辈,可如今,爷爷的模样、爷爷的故事都在手机里存着,这份亲情如同传承的接力棒一样,通过屏幕传到了晚辈手里,多有意义呢。

手机拜祭的优点便在于,它给予了挂念更多的抉择。比如部分家庭,老一辈往坟园扫墓,年青人在他乡用移动设备同步祭扫,一家人虽然不在同个地方,却在同一时间想着同一个人,这不也是一种形式的团圆吗?况且现在很多线上纪念平台还挺贴心,能设置提示,到了故去亲人的生日、忌日,会自动推送通知提醒你,唯恐你由于忙碌忘了。还有的平台能让全家一起使用,姑妈、舅父们都能登陆上去留言,你插一句我插一句,宛如在故去亲人跟前办家庭聚会一般,这股热闹光景,比独自去墓地更有温暖的感受。

云祭奠虽展现出强大的发展潜力,但传统祭奠凭借其深厚的文化底蕴、特色的情感体验以及宽泛的受众基础,依然在人们的精神世界里占据重要位置。二者并非替代关联,而是在时代发展中相互补足,一同慰藉生者的思念,接续对逝者的惦念之情。

当墓园被清明雨雾轻轻笼罩,仍有无数人因千里阻隔、事务繁忙,无法亲自前往祖辈墓前祭拜;当传统烧纸钱方式与环保理念抵触,当墓碑上的字迹难以承载丰盈的记忆,云端祭拜的兴起,为现代人的追思与感恩开拓了一条崭新道路。它以数字为载体,冲破时空的限制,让已故的亲情在云端延续,更让感恩二字跳出仪式的约束,成为贯穿时光的精神脉络,在时代进步中彰显出自身的价值。

在信息技术快速更新的如今,云祭奠以其便捷性与创新性进入大众视野,为缅怀逝者开辟出全新路子。然而即便如此,线上祭奠也难以彻底替代传统祭奠,这两者将在相当长的时间里并行共存,一同承载人们对前辈的追思。

如今年轻上班族工作多忙啊,有的在外地闯荡,有的甚至在国外居住,假如碰到清明、寒衣节这些该祭扫的日子,想回趟故乡给亲人敬柱香,光往返车票、请假手续就够费事的。但移动电话不会这般,不管你在地铁里、办公室里,还是深夜的家中,只要点开专门的缅怀小程序,手指头戳几下屏幕,就能给逝去长辈献上一束白菊,燃起一盏祈愿灯,再写几行心里话。

祭奠的关键从来不是做什么,而是念叨什么。不管是在墓地前磕头,还是在手机上输入,实质上都是想和逝去亲人说说话,告诉他们咱们没忘了你。移动电话只是种工具,可这件工具让思念冲破了时间与空间的限制——不必等专门的日期,不必凑特定的时段,啥时候想念亲人了,什么时候就能看见;不管离得多远,那份惦念都能随时传递。

网络缅怀用更多样的方式承载记忆,让感恩之心从“一时之举”转化为“长久之心”,实现情感的隔代传承。传统祭扫的记忆载体常常是墓碑上的寥寥数言、亲友言谈里的片段回忆,跟着时光流逝,祖辈的故事、亲情的点滴很容易被岁月冲淡。而塞衣节网上祭奠平台则能构建起完整的“数字记忆库”:不但有照片、文字,还能记录亲人的生平事迹、生前影像,乃至可以邀请亲友一起加入,在纪念页上留言互动,拼凑出更丰满、更生动的人物形象。这种记录形式,使后辈能够透过屏幕,真切地了解祖辈的历程--知晓曾祖母善于剌绣,知晓祖父曾为家乡修建道路,了解那些未曾经历的亲情点滴。当年轻一辈在这些细节中体悟祖辈的品格与温度,“感恩”便不再是空洞的伦理训诫,而是变成了能触摸、可共情的情感体验,进而将敬老尊亲的传统德行融入血脉,达成“感恩世代相传”的真正意义。

老年一代深受传统习俗熏陶,对传统祭奠形式有着深厚的情感依赖,他们秉持着对先人的尊崇,遵从着代代相传的祭奠习俗,将其视作不能变更的家族习俗。而青年一代发展在数字化时代,对云祭扫接受度高,认为其契合现代快节奏生活,且环保、方便。

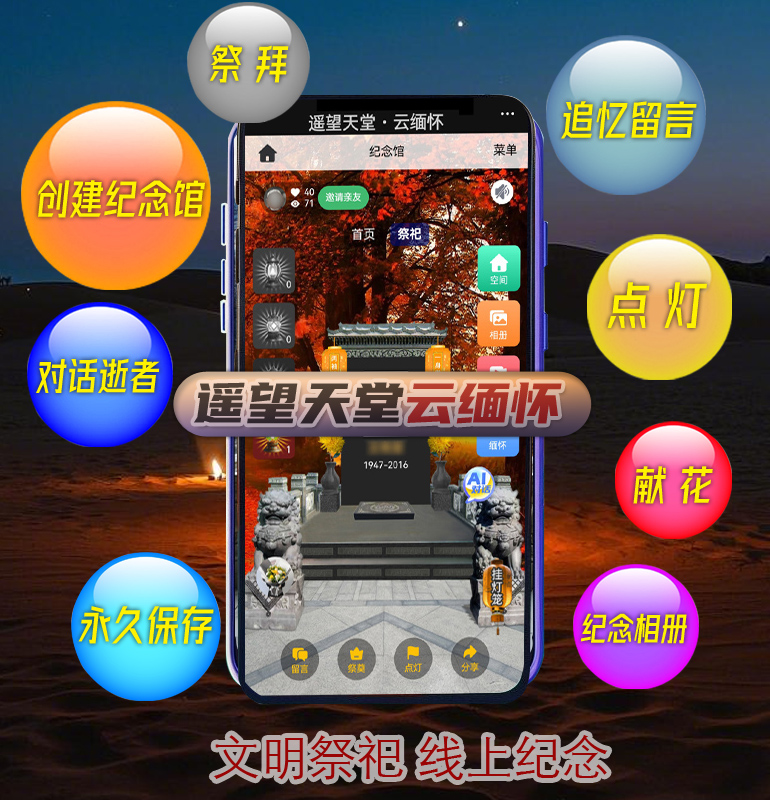

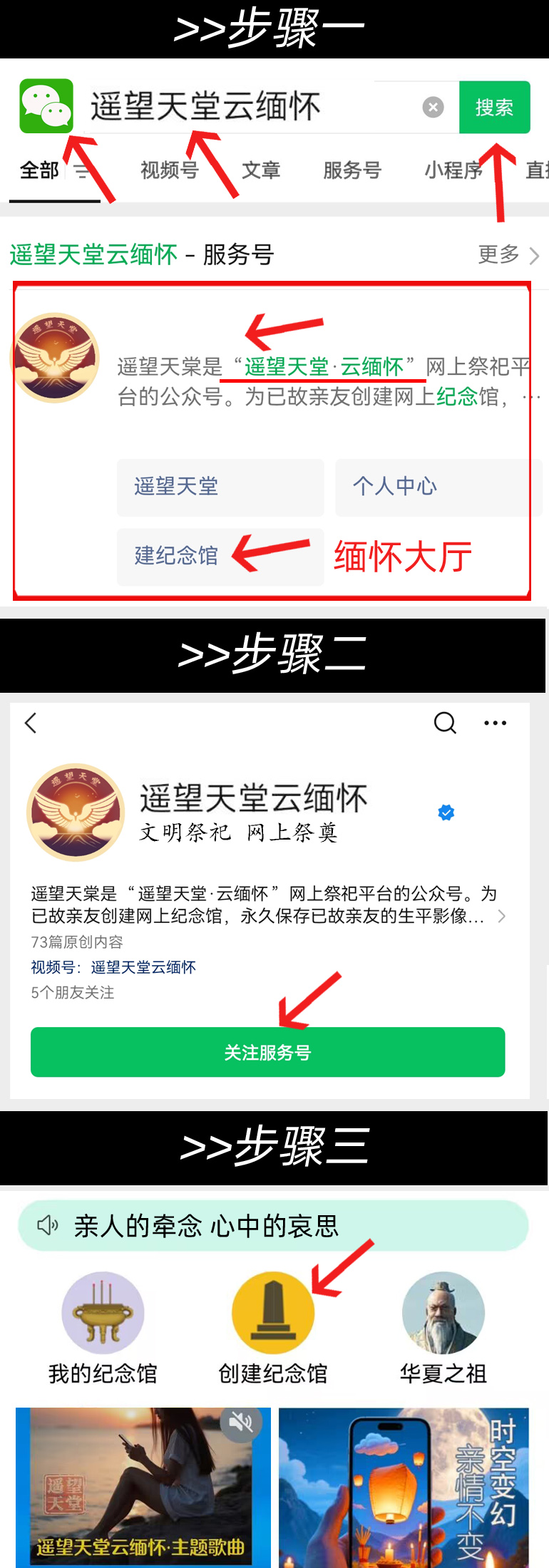

塞衣节网上祭奠的核心内涵,在于冲破传统祭扫的时空枷锁,让思念与感恩不再受制于“一座坟茔”。传统祭祖依靠线下场合,无论是清明踏青扫陵,还是忌日焚香叩拜,都需要生者赶赴指定地点、在特定时间达成,这对身在他乡、事务忙碌的现代人而言,常常是难以达成的遗憾。而网络追思平台如 遥望天堂云缅怀 等,通过创建虚拟追思空间,让人们只需指尖轻触,便能跨越万里与亲人“对话”:上传家人的老影像、录制一段思念的言语、写下生活中的点滴近况,甚至能够为虚拟墓碑献上一束电子鲜花、点亮一盏心灯。这类做法,既化解了 “欲祭无门” 的无奈,也让思念变得更灵动--无需再等清明降雨,无需再怕路程遥远,只要心里有牵念,任何时候都能向逝去的亲人转达这份深厚情意,让亲情在数字领域里获得永不谢幕的留存。

有人觉得移动电话是冷冰冰的,没有烧纸、叩首那种温热的仪式感。可真实情况是,仪式感从来不是靠形式拼出来的,而是凭心里的那份在乎。手机把那些容易弄丢的记忆都存了下来,让逝去亲人的声音、模样始终留在身边,这份心灵纽带,可比短暂的仪式感更长久。

【相关文章】

0371-86540856

>>翰香原名吃培训中心

○手机咨询:13937116860

○公众号:翰香原

○微信咨询:13937116860

○培训地址:郑州市北三环沙口路(京广快速路)东北角良库工舍商业街区六号楼

○培训机构:郑州翰香原餐饮企业管理咨询有限公司