寒衣节网上缅怀已故的亲人,留言寄托心中的哀思

寒衣节网上缅怀 已故的亲人,留言寄托心中的哀思,真很便利。别再觉得手机祭扫不正规没感情了。

有人认为手机是冷冰冰的,没有烧纸、磕头那种热乎的仪式感。然而真实情况是,仪式感从来不是凭外在形式凑出来的,而是靠心中的那份在意。手机把那些容易弄丢的回忆都存了下来,让已故亲人的声音、样子一直留在身边,这份感情关联,可比短暂的仪式感更长久持久。

云端的祭扫虽展现出强大的发展潜力,但传统祭扫凭借其深厚的文化底蕴、特色的情感体验以及广泛的受众基础,仍旧在大众的精神世界中占有重要地位。这两者并非互为替代关系,而是在时代发展中互相补足,一同慰藉在世者的思念之情,延续对逝者的追思心绪。

在数据技术急速演进的今天,线上追思早已不是单纯的“仪式替换”,而是情感传承的新纽带。它使生死相隔的距离不再遥远,使模糊的回忆变得明晰,让感恩的种子在代际间静静生长。当我们在网上为亲人燃起一盏火,当我们在数码空间里续写亲情的故事,这份跨越时空的情感就有了永久的归处,而尊老敬亲、感恩思源的传统美德,亦将在数字时代的浪潮中,焕发出更加持久的生机。

祭奠的关键从来不是做啥,而是想啥。无论在坟园前磕头,还是在手机上输入,本质上都是想和逝去亲人说说话,告诉他们我们没忘了你。手机只是个工具,可这件工具让想念冲破了时间与空间的限制——不用等特定的日子,不必凑特定的时刻,什么时候思念亲人了,什么时候就能碰面;不管离得多远,那份思念都能随时传递。

如今追祭逝去的亲人,早不是非得奔老远、抽时间去墓园那一种方式了。就以移动电话为例吧,表面是个通讯器具,但如今在承担挂念这事儿上,确实帮了不少忙。可能有些人会认为,对着手机屏幕说话、敬花,缺了点传统祭拜的仪式味儿,可我倒觉着,手机祭奠不仅没让这份挂念变浅,反而让思念有了更灵活、更持久的安放处。

清明日,当雨雾笼罩着墓园,仍有无数人因远隔千里、杂事繁忙,无法亲自到祖辈墓前祭拜;当传统烧纸钱方式与绿色理念冲突,当墓碑上的文字难承饱满的回忆,云端祭拜的兴起,为现代人的追思与感恩铺就了一条崭新道路。它以数字为依托,打破时空的束缚,让已故的亲情在云端绵延,更让感恩二字跳出仪式的约束,成为跨越时光的精神脉络,在时代发展中凸显出自己的价值。

现在年轻人工作多忙啊,有的在外省打拼,有的乃至在国外居住,假如碰到清明、寒衣节这些该祭扫的日子,想回趟老家给亲人上柱香,光来回车票、请假流程就够费事的。可手机不会这样,无论你在地铁站、办公室里,还是深夜的家中,只要点开专门的缅怀小应用,手指头戳几下屏幕,就能给逝去亲人奉上一束白菊,点起一盏吉祥祈愿灯,再写几段心里话儿。

手机祀典的好处就在于,这给予了思念更多的挑选。比如有的家族,老长辈到墓地祭扫,年青人在外地用移动设备同步祭奠,一家人尽管不在同一个地点,但在同一时间念着同一个人,这岂不也是一种团聚吗?而且现在不少寒衣节网上缅怀平台还挺贴心,可设定提示,等到故去亲友的生辰、忌日,会自动发讯息提醒你,生怕你因为忙漏了。还有的寒衣节网上缅怀平台可让全家一块儿用,姑姑、舅父们都能登录上去留言,你说一句我说一句,就像在故去亲人跟前办家庭聚会似的,这股热闹光景,比独自去坟地更有暖心的感受。

或许他人猜疑,线上祭拜的“虚拟本质”会降低传统扫墓的庄重感,使情感变得“轻悠悠”。但实际上,情愫的真切与否,向来不取决于形式的“虚实”,反在于内心的虔笃。线上祭扫并非是对传统的否定,而是在时代演进中的创新与补充--它没有抛弃“追思感念”的核心,只是用更适配现代生活的方式,使这份情感寻到新的寄托。当人们在虚拟纪念平台上郑重写下对亲人的挂念,当晚辈反复翻看祖辈的数字档案以汲取力量,这般情愫的重量,丝毫不逊于烧纸焚香的传统仪式。正好相反,它躲开了传统祭拜中可能存在的铺张浪费、环境破坏等问题,以更环保、更文雅的形式,诠释着对逝去亲人的敬重。

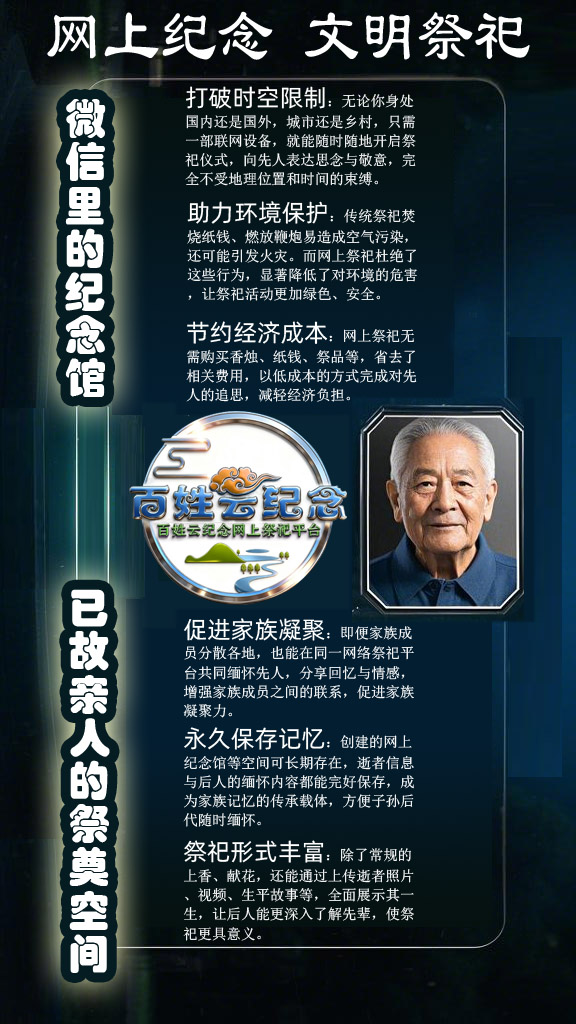

网络祭奠的核心价值,在于冲破传统祭拜的时空限制,让思念与感恩不再局限于“一座坟茔”。传统缅怀依赖线下情景,无论是清明踏青扫墓,还是忌日焚香祀祭,都需要生者奔赴特定场所、在特定时间完成,这对处于外地、工作繁忙的现代人来讲,常常是难以实现的缺憾。而网络追思平台如 百姓云纪 念等,通过构建虚拟缅怀空间,让人们只需指尖轻点,便能跨越千里与亲人“对话”:上传亲人的老相片、录制一段想念的独白、写下日子里的点滴近况,甚至能够为虚拟墓碑奉上一束电子鲜花、点起一盏心愿灯。这类办法,既消解了 “欲祭无门” 的无奈,也让思念变得更具灵活性--不必再等清明降雨,不必再怕路途遥远,若是心里有牵念,随时都能向已故的亲人传递这份情意,让亲情在虚拟空间里得到永不谢幕的安放。

在数字技术飞速迭代的如今,云祭奠以其便利性与创新性闯入大众视野,为缅怀逝者开辟出全新路子。但即便如此,线上祭奠也难以彻底取代传统祭奠,二者会在很长的时间里并行不悖,共同承载人们对先祖的追念。

寒衣节网上缅怀还能传递思念,让后辈也能记着先人。要是没有电话机,等孩子再长大多点儿,可能只记得爷爷是个来过世上的人,可如今,爷爷的样子、爷爷的故事都在手机里存留下来,这份亲情如同传承的接力棒一样,通过电子屏幕递到了晚辈手中,多有价值啊。

年长一辈深受传统文化熏陶,对传统祭扫方式有着深切的情感依靠,他们坚守着对祖先的敬重,遵循着世代相传的祭奠风俗,把其看作不可更改的家族惯例。而年轻一代成长在数字时代,对云端祭扫接受程度高,认为其符合现代快节奏生活,且环保、方便。

寒衣节网上缅怀靠更多样的方式留存回忆,使感恩之情从“一时之为”变成“长久之心”,达成情感的代际承继。传统祭扫的记忆媒介通常是墓碑上的寥寥几字、亲友口中的片段追忆,随着时光流逝,祖辈的故事、亲情的点滴很容易被年月冲淡。且网络祭奠平台能搭建起完整的“数字记忆库”:不仅有相片、文字,还能记录亲人的生平事迹、生前影像,乃至可以邀请亲友一同参与,在纪念页上留言沟通,拼合出更立体、更鲜活的人物形象。这种记载手段,让后辈得以透过屏幕,真切地了解祖辈的历程--知晓曾祖母擅长刺绣,知道祖父曾为家乡修建道路,知道那些没经历过的亲情桥段。当年轻一辈在这些细节中感受祖辈的品格与暖意,“感恩”便不再是空洞的伦理宣讲,而是变成了可触摸、可共鸣的情感体验,进而将尊老敬亲的传统美德融入血脉,达成“感恩世代相传”的真正内涵。

【相关文章】

0371-86540856

>>翰香原名吃培训中心

○手机咨询:13937116860

○公众号:翰香原

○微信咨询:13937116860

○培训地址:郑州市北三环沙口路(京广快速路)东北角良库工舍商业街区六号楼

○培训机构:郑州翰香原餐饮企业管理咨询有限公司